Le rendez-vous avec un livre obéit souvent à des règles capricieuses : on ouvre celui-ci sans tarder, celui-là, on le réserve à certaines circonstances, à une certaine humeur. Ce que j’avais lu sur L’année de la pensée magique de Joan Didion (2005, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Pierre Demarty) m’avait décidée à la lire, mais quelle était la bonne saison pour entrer dans ce livre de deuil ?

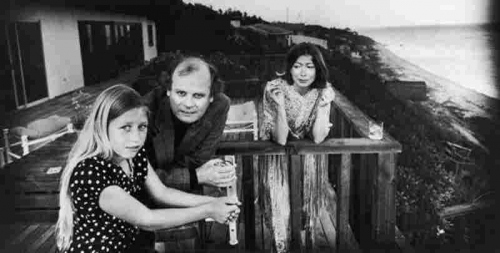

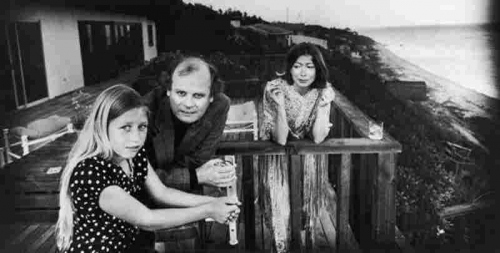

Photo de famille à Malibu, 1976

C’est la catastrophe la plus redoutée : voir disparaître la personne avec qui on partage sa vie. « La vie change vite. La vie change dans l’instant. On s’apprête à dîner et la vie telle qu’on la connaît s’arrête. La question de l’apitoiement. » Ces phrases ouvrent le récit de Joan Didion, les premiers mots qu’elle a écrits après la mort de son mari, John Gregory Dunne, le 30 décembre 2003, vers neuf heures du soir, victime d’une attaque coronarienne, à la table où ils allaient dîner.

Comment cela s’est-il passé ? Comment un instant « ordinaire » devient-il autre chose, qu’on n’a jamais connu ? Joan Didion veut rendre au plus près ce bouleversement dont on n’a aucune idée, quand bien même on l’a observé chez d’autres. Ce n’est pas du tout un livre de lamentations, de regrets, c’est une approche de l’indicible expérience de la perte, un effort de compréhension, un exercice nécessaire pour elle, une manière de reprendre sa vie en main : raconter une année sans lui.

Quintana, leur fille, était depuis cinq jours aux soins intensifs pour une grippe sévère qui avait dégénéré brusquement en pneumonie. Ce mardi soir, ils venaient de rentrer de l’hôpital, John avait lu pendant qu’elle préparait le dîner, ils s’étaient assis à table. « John parlait – puis ne parla plus. »

Joan Didion est à la recherche des moindres faits, paroles, gestes qui ont précédé et suivi la crise fatale, l’appel des secours, l’intervention médicale sur place, puis aux urgences. Etrange de ne plus pouvoir en discuter avec John. « Parce que nous étions tous deux écrivains et travaillions tous deux à la maison, nos journées étaient rythmées par le son de nos voix. » Alors, ce silence, quand elle est rentrée du New York Hospital…

Pour sortir de la confusion, Joan Didion se documente : registre des concierges de l’immeuble, certificat de décès, rapport d’autopsie. Des souvenirs surgissent, qui semblent des présages, comme quand il lui avait demandé récemment de noter quelque chose pour lui puis ajouté : « Tu peux t’en servir si tu veux. » – « Que voulait-il dire ? Savait-il qu’il n’écrirait pas son livre ? »

« L’affliction ne connaît pas la distance. L’affliction se manifeste par vagues, par de brusques élans, des appréhensions soudaines qui font fléchir les genoux, aveuglent le regard et annihilent le cours de la vie normale. » Une amie est venue ce soir-là, a donné des coups de téléphone, a proposé de rester, mais elle a refusé. « J’avais besoin d’être seule pour qu’il puisse revenir. Ainsi commença pour moi l’année de la pensée magique. »

Joan Didion lit Freud, Melanie Klein, vide des étagères – « c’était ce qu’on faisait après la mort de quelqu’un » – bloque sur les chaussures – « il aurait besoin de chaussures, s’il revenait ». Les failles dans son raisonnement ne cessent de l’intriguer, même si en apparence, elle se comporte « de manière tout à fait rationnelle ». L’incinération, reportée en attendant que sa fille soit capable de participer à la cérémonie, aura lieu presque trois mois après la mort de John, en mars.

« Quand les temps sont difficiles, m’avait-on enseigné depuis toute petite, lis, apprends, révise, va aux textes. Savoir, c’était contrôler. » Les écrits sur le chagrin du deuil, si banal, ne sont pourtant pas si nombreux. Des poètes la réconfortent : « Rien ne me paraissait plus exact que ces poèmes et ces danses des ombres. » Elle lit des essais, des études « incontournables » sur le deuil « normal » ou « pathologique ». Elle réfléchit.

Sa vision du monde a changé. Des discussions lui reviennent, qui aujourd’hui font sens de manière nouvelle, et aussi des remarques sur John, sur ses romans. Ses pensées reviennent inlassablement au soir du 30 décembre : le déroulé des faits ouvre à chaque fois de nouvelles prises de conscience sur ce qui s’est passé alors, en elle et autour d’elle.

Joan Didion est devenue veuve, et la santé de sa fille n’a pas fini de chanceler gravement – comment vivre ? Elle évite certains endroits, mais les souvenirs surgissent à l’improviste et l’esprit s’y engouffre. Savoir, compréhension, récit, analyse, L’année de la pensée magique témoigne du combat d’une femme contre « l’apitoiement » et rend compte, avec une volonté constante de lucidité, de ce qui fait la vie de couple, de ce que fait la séparation, de ce que peuvent les mots.